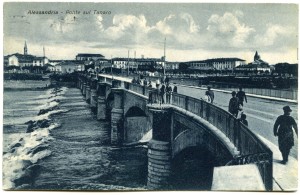

Nel 1916 la chiamavano “la casa sulla sabbia”. Dalla sua vetrata si scorgevano le arcate del ponte e le acque, allora limpide, del Tanaro. Maggio si mostrava tiepido, nonostante la grande guerra che gelava i cuori d’Europa. Si potevano tenere aperte le porte-finestre e godere della vista del fiume amico.

“La casa sulla sabbia” perché a pochi metri dall’ingresso si erigevano cumuli di diversi metri d’altezza di sabbia dragata dal letto del Tanaro. In quel tempo, quando la gente era povera ma non stupida, si praticava con un certo rigore la manutenzione fluviale. Da un lato per evitare brutte sorprese in caso di pioggia alluvionale e dall’altro per usufruire di materiale quanto mai utile per l’edilizia.

Gli “uomini della sabbia” abitavano sulle sponde del Tanaro. Dentro baracche ospitali in grado di trasformarsi in accoglienti rifugi per famiglie anche numerose.

Dentro la “casa sulla sabbia”, così impropriamente detta perché in verità costruita dalla parte opposta della strada rispetto al lungofiume, vivevano due famiglie. I Gilardi, in quel momento rappresentati dalla sola Marta – vedova anzitempo e con i due figli al fronte –, e gli Albanese, Camillo ed Evangelina, il cui sogno comune era quello di aprire e di gestire un negozio di fiori nel centro città. Gli Albanese avevano un figlio, Giovanni, di tredici anni.

In quella carezzevole sera di maggio tre vecchi, un po’ ricurvi, giunsero davanti alla casa poco prima delle ventidue. E uno di loro, Pierino Marola, urlò con gli occhi rivolti al primo piano e a quella porta semiaperta:

«Siamo arrivati, Camillo!»

«Bugia el cü! », gli fece sardonico eco un altro anziano che si chiamava Battista Galtieri.

Il terzo uomo non disse nulla. Mostrava una faccia burbera e rincagnata. Lui si chiamava Giangi Ferrarese. Nessuno in Alessandria era in grado di dire cosa si nascondeva dietro l’abbreviativo “Giangi”.

Pochi secondi e si udì un leggero sferragliare metallico al di là della porticina d’ingresso. L’uscio si aprì e apparvero il corpo molliccio e il volto triste di Camillo, uno dei tanti “saltafosso” nella diceria popolare della città. Solo perché aveva evitato il fronte per trovare impiego nell’industria bellica: ma un quasi quarantenne senza alcuna attitudine atletica in trincea sarebbe risultato solo d’impaccio ai commilitoni.

«Salve, ragazzi», li accolse l’Albanese con un sorriso poco convinto.

«Ragazzi a noi?», replicò con falsa e allegra scortesia il Galtieri. «Non siamo mica quelle tre lenze scatenate dei nostri nipoti. A proposito, Giangi, non erano ancora rientrati mezz’ora fa?»

lenze scatenate dei nostri nipoti. A proposito, Giangi, non erano ancora rientrati mezz’ora fa?»

«No, Battista», replicò quello con il volto di colpo illuminato da un sorriso sghembo e perfido. «Li ho sentiti parlottare verso le sei. Hanno organizzato una caccia al gatto. E prima delle dieci non torneranno a casa.»

«Cacciano i gatti? Che scarus! », commentò scandalizzato Marola.

«Perché non hai idea di quanto sono buoni cucinati come spezzatino!», replicò con acidità Giangi.

Ma Camillo, per quanto floscio, bloccò la triviale discussione sul nascere e invitò i tre a seguirlo di sopra.

Raggiunsero il soggiorno la cui porta finestra socchiusa occultava per metà la visuale del fiume. Qui già scalpitava, andando su e giù come una peripatetica della circonvallazione, Carletto Prigione. Un altro “saltafosso”, nell’opinione silenziosa dei tre vecchi.

Saluti reciproci e convenevoli di maniera. Conditi con l’aria fritta della retorica a proposito del “dovere” di agire insieme a favore della nazione in guerra, anche lontani dal fronte. La favoleggiata Unione Telepatica di Alessandria rappresentava al proposito un’occasione irripetibile.

Ma a un certo punto, quando mancavano dieci minuti all’inizio della “seduta”, Pierino sbottò con sguardo preoccupato:

«Ma non dovremmo essere in dieci?»

«Si fa come si può», rispose Carletto. «Funzionano anche la metà di dieci e i multipli di cinque. L’ho chiesto all’ingegner Galli, presidente dell’Unione Telepatica.»

«Bene. Mi sto già eccitando.»

«In che senso?», gli chiese il Prigione con perplessità.

«E’ tutto il giorno che richiamo alla mente immagini di violenza e devastazione. Mi vedo mentre spacco le ossa a quelle bionde baldracche teutoniche che se ne stanno a casa ad aspettare il ritorno dei loro mariti macellai. Così colpiamo il nemico laddove meno se lo aspetta!»

«Frena, Pierino», s’intromise Battista Galtieri. «Di donne bionde ce ne sono dappertutto. Devi immaginare qualcosa di meno generico.»

«Ma io, mentre le picchio col randello, mi dico proprio che sono tedesche! Vedo i loro cervelli che schizzano per aria, mentre io urlo: Muori, Gertrüd! Muori, Ursula!»

«Ah, che orribili visioni…», commentò Camillo.

«Orribili? Ma siamo in guerra. Le leggete o no le cronache in trincea? Robe da mattatoio. E non ci dicono tutto.»

«Basta così. Prepariamoci», tagliò corto Carletto. «Il collegamento telepatico con i francesi va preceduto da qualche minuto di concentrazione. L’ingegner Galli la chiama “fase di compressione”. Andiamo a sederci.»

Camillo spense le luci. Quindi con l’aiuto di Carletto dispose cinque sedie sul balcone.

«Staremo un po’ stretti», considerò il papà di Melissa, «ma meglio così. Sapete, dobbiamo prenderci per mano durante la connessione psichica…»

Parole che caddero nel vuoto, ma Giangi mostrò un’espressione di disgusto.

Quando mancava un minuto alle dieci e mezza, secondo quel che riportava la “cipolla” di Camillo, i cinque uomini si sedettero e ognuno strinse la mano del vicino, rivolgendo gli occhi al fiume. Una bella notte di primavera; una scarsissima illuminazione pubblica; quasi nessuno in giro. E sul sottofondo il suono dell’incedere delle acque. Una nota liquida e subliminale.

«Ecco, partiamo», sentenziò Camillo.

I cinque si concentrarono sul fiume che scorreva in direzione del Po. Pierino Marola, come in un film del futuro, vedeva ben chiaro nella sua mente: lui e i suoi due amici Battista e Giangi, più giovani (molto più giovani) che inseguivano una lercia tedesca lungo la riva del Tanaro. La raggiungevano, le facevano il servizio e poi, dopo averle spaccato il cranio fino ad appiattirle la faccia, ne gettavano il corpo in acqua. La feroce intensità di quelle immagini, resa ancora più vivida da lunghi anni di astinenza forzata, invase le menti di tutti gli altri. Almeno per quello, il meccanismo alla base dell’Unione Telepatica funzionò alla grande. Carletto e Camillo tentarono in silenzio di opporvisi: soprattutto il primo perché il colore dei capelli della povera vittima era identico a quello dei capelli di sua figlia Melissa. Ma poi si lasciò vincere da quelle immagini perché, in fin dei conti, si trattava di un’esperienza non reale, una specie di sogno condiviso a occhi aperti.

Chi invece si lasciò con assoluto piacere irretire dalle pulsioni di Marola fu Giangi, l’unico ancora attivo del trio di anziani: brutta pellaccia da osteria e gran frequentatore di bordelli, il Giangi era una vera calamità per tutti coloro che vivevano nei suoi paraggi. Il nipotino Edoardo già ne aveva assorbito tutto il peggio. L’orrida iniziazione alla violenza rappresentata dalla caccia notturna ai gatti proveniva da quel nonno laido e disonesto che da giovane aveva stuprato, rubato e forse anche ucciso impunemente. E con le mani quasi tremanti per la compartecipazione, il Giangi – che stringeva sul lato sinistro la mano di Carletto Prigione – scoprì con piacere che, dentro quell’allucinazione acquosa, la ragazza nemica cedeva il posto di vittima alla figlia undicenne del Carletto. Piccola, ma già un bel bocconcino.

Melissa.

Il fiume brontolò all’improvviso. Un rimbombo subacqueo che dal profondo guadagnava in altezza facendo gorgogliare la superficie. Davanti ai loro occhi il nastro fluviale guizzò, serpeggiando e avvitandosi su sé stesso, come un gigantesco rettile. Piccoli geyer spumeggianti si accesero di colpo qua e là come spruzzanti fontanelle di gas.

«Che succede?», mormorò uno dei cinque, non importa chi.

La paura cadde su loro come un tetto ceduto all’improvviso sotto il peso della neve ghiacciata. Ne furono travolti, quasi uccisi dentro. Carletto Prigione staccò per primo le mani e urlò: «Basta!» quasi con disperazione.

Si alzarono tutti e cinque dalle sedie, in preda allo stupore per l’imponderabile. Il fiume, a pochi metri, si stava comportando come un segmento di mare in burrasca. Ma non poteva essere possibile. Si trattava di un fiume, pigro e prevedibile. Si trattava di una sera di maggio, serena e piena di stelle, lontana dall’Apocalisse della guerra. Senza nuvole nere o presagi celesti.

Ma si era di messa di mezzo la telepatia.

Si bloccarono atterriti a pochi metri dalle acque, sulla spiaggia sabbiosa vicino alle arcate del Ponte Cittadella, i tre monelli pestiferi – Edoardo Ferrarese, Egidio Marola e Raoul Galtieri – impegnati sino a quel momento a inseguire, loro sì bestie, un povero e smunto soriano cui avevano intenzione di dar fuoco. Si bloccarono perché il Tanaro mostrò loro due occhi terribili di lava bruciante mentre un boato che pareva un terremoto sotterraneo li fece quasi cadere per terra. E il gatto si salvò.

Quando l’urlo del fiume terminò, i tre vecchi abbandonarono la casa di Camillo, anzitempo e senza commenti.

Carletto, dal balcone, li guardò svanire nel buio. Poi disse al cognato: «Vado anch’io. Devo avvertire l’ingegner Galli. Forse questa… questa cosa va gestita un po’ meglio. Che dici?»

«Nulla. Che vuoi che dica? Da qualche parte ho letto che con la mente non si deve giocare. Forse è vero. Meno male che ho mandato Evangelina e Giovanni in parrocchia…»

«Già. Salutali.»

«E tu abbraccia Melissa.»

Giancarlo Prigione uscì nella notte e camminò a lungo nel buio.