di Ettore Grassano

Quale mondo ci attende? Se guardiamo allo scenario internazionale, questo 2025 comincia con più punti interrogativi che certezze, e sull’Occidente pare gravare un senso di oppressione, di smarrimento, di incapacità di progettare davvero il futuro. Il professor Giorgio Barberis, Direttore del Digspes (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università del Piemonte Orientale), è ordinario di Storia delle dottrine politiche, e i lettori di CorriereAl, come gran parte degli alessandrini, ben ne conoscono le competenze e la capacità di analisi. Incontrarlo e confrontarsi con lui è sempre non solo piacevole, ma ‘arricchente’, e se lo scorso anno la chiacchierata si concentrò sul tema, fondamentale, del ruolo dell’Università come trasmissione del sapere critico, e non del pensiero unico, quest’anno ripartiamo da lì (“un Paese che sceglie di aumentare la quota del Pil da destinare agli armamenti, e diminuisce le risorse per formazione e università fa una scelta suicida”), ma cerchiamo anche di comprendere, sul piano storico, come il mondo all’interno del quale viviamo sia arrivato sin qui, per capire dove si deciderà di andare. E, soprattutto, a chi spetta deciderlo.

Professor Barberis, se dovesse indicare ai suoi studenti, e ai suoi figli, qual è stato il ‘discrimen’, il punto di rottura che ci ha condotti fin qui, come Occidente, cosa sceglierebbe?

Faccio una breve premessa: lo storico è uno scienziato, che deve – o almeno dovrebbe – spogliarsi di ogni ideologia personale per ricostruire i fatti, basandosi su fonti e documenti vagliati con rigore e senso critico. Poi naturalmente c’è l’interpretazione dei fatti stessi, che può aprire ad analisi divergenti. Ma sempre dai fatti si deve partire, senza averne timore, o occultarli. In questo momento ho la fastidiosa impressione che non solo gli storici, ma gli intellettuali nel loro insieme (non tutti, per fortuna), in Italia e purtroppo anche altrove, tendano troppo spesso ad accodarsi al potere, a lusingarlo e a compiacerlo. E dovremmo forse riflettere prima di tutto su chi oggi detenga davvero il “potere”: mi sembra evidente che la politica (che è – o dovrebbe essere – la comunità nel suo insieme, cioè tutte e tutti noi), abbia un ruolo sempre più marginale.

Premessa fondamentale: ma il discrimen?

È il 1989, non ho dubbi. La formula ‘caduta del Muro di Berlino’ è nota a tutti, ma forse non lo sono altrettanto le sue conseguenze. Quella fu la fine della logica mondiale dei due blocchi contrapposti (attorno alle due superpotenze, Usa e Urss), ma rappresentò soprattutto una grande occasione mancata. Mentre gli entusiasti che parlarono di “’fine della Storia” (in primis, Fukuyama) e di avvio di un lungo periodo di prosperità per tutti e di pace sono stati seccamente (e tragicamente) smentiti dai famosi fatti, appunto, a me pare che all’epoca sullo scacchiere mondiale si sia persa la grande opportunità di passare dal bipolarismo basato sulla Guerra fredda e sulla minaccia militare ad un multipolarismo in cui diversi soggetti avrebbero potuto ‘contendersi’, con le armi della politica e dell’economia, ma anche del dialogo e della diplomazia, la gestione del pianeta, in termini geopolitici e di distribuzione delle risorse. Che poi, se ci pensiamo, dovrebbe essere – che piaccia o meno – l’essenza del pensiero liberale. Se invece, come ha tentato di fare l’Occidente per decenni, si cerca di imporre un unico modello, passando dal bipolarismo all’unipolarismo, da un lato ci si avvia ad un destino inevitabilmente illiberale, connotato da un pensiero “unico”. Dall’altro si generano le condizioni perché prima o poi si scateni la rivolta, in più angoli del mondo, come è in effetti accaduto. La rivolta, attenzione, è sempre generata dalla disperazione, e può avere esiti imprevedibili. È ben diversa dalla rivoluzione, che nasce da processi ed elaborazioni condivise, ed è la ricerca di un modello sociale, economico e politico alternativo a quello esistente.

Guerre negli ultimi trent’anni, dalla caduta del Muro in avanti appunto, ne abbiamo contate a decine. Tutte o quasi eterodirette, secondo alcuni osservatori: servono in qualche modo a mantenere lo status quo?

Ogni conflitto ha una propria storia, che quasi sempre nel dibattito pubblico viene assai semplificata. Quel che a me pare evidente è che un Occidente alla Margareth Thatcher anni Ottanta, che pensa e afferma che non esiste un modello alternativo al capitalismo, e che basta magari chiamarlo di volta in volta turbocapitalismo, capitalismo 3.0, e così via, sceglie di fatto di andare a schiantarsi: perché cerca di umiliare e cancellare altre culture e modelli, che prima o poi reagiscono. E si manifestano, ancor prima che come progetto culturale e sociale alternativo, come ribellione e vendetta: è la fase in cui ci troviamo oggi, che rischia di durare a lungo.

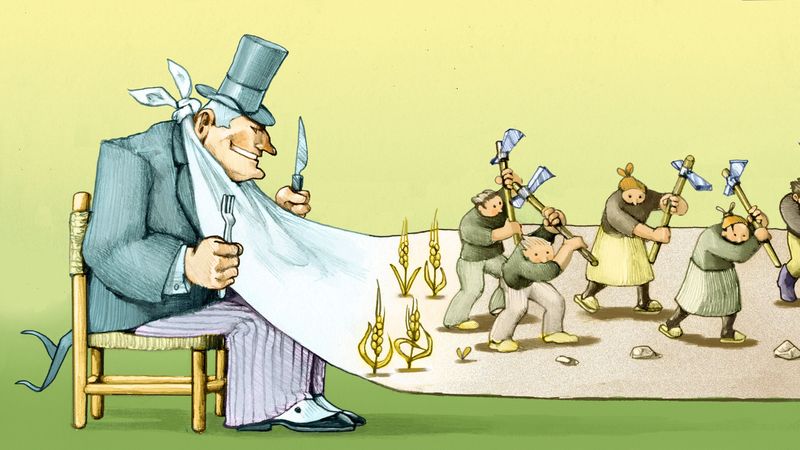

Il capitalismo che ha trionfato in Occidente, peraltro, ha non pochi problemi di autogestione. La politica, e la democrazia come forma di rappresentanza, sembrano in profonda crisi, e pare che le grandi decisioni epocali e strategiche debbano essere appannaggio degli uomini più ricchi del pianeta: possiamo solo sperare che siano lungimiranti?

(riflette e sorride, ndr) La mitizzazione del più ricco, che anche noi in Italia abbiamo vissuto con la parabola politica di Silvio Berlusconi, oggi mi pare abbia raggiunto livelli imbarazzanti, che presto o tardi genereranno rigetto. Non possiamo accettare che sia un unico soggetto, o al più un manipolo di super miliardari, a volte senza volto, a decidere il futuro del pianeta, magari stabilendo che ognuno di noi deve impiantarsi un chip nel cervello (pensiamo al progetto Neuralink di Elon Musk, mirabile esempio di “superomismo tecnologico”, o di delirio di onnipotenza, su cui molto ci sarebbe da dire), pena la marginalizzazione assoluta rispetto a dinamiche di integrazione sociale, professionale o quant’altro. Negli anni Novanta questi erano temi da film di fantascienza, o da futuro distopico, come si ama dire: oggi sono la realtà con cui ci confrontiamo quotidianamente.

Non serve essere ‘terrapiattisti’ per constatare che il covid è stato, a livello planetario, una buona occasione per ‘testare’ quanto oggi le masse, se vogliamo usare un altro concetto da sociologia del Novecento, siano ‘plasmabili’ e controllabili…

Certamente la diffusione così ampia del virus ha consentito di mettere in campo una serie di procedure di emergenza, sanitaria ma anche comportamentale e sociale, e di verificare quanto determinati meccanismi di coercizione funzionino, su vasta scala. In generale, mi pare che ci sia una certa propensione a individuare sempre nuovi “stati di eccezione”, tali da richiedere appunto misure “emergenziali”, che poi diventano strutturali. I dispositivi di sorveglianza e profilazione – anche e soprattutto grazie all’innovazione tecnologica – sono sempre più precisi e capillari, e le politiche “securitarie” non si curano affatto di diritti, privacy e libertà acquisite. Qui non esprimo giudizi di valore (questa tendenza è giusta o non è giusta?); mi limito a osservare ciò che mi sembra stia accadendo.

Lei prima ha fatto cenno alla crisi della democrazia, intesa come partecipazione. Non ha l’impressione che il ‘farsi gli affari propri’ sia una reazione comprensibile per le persone comuni, quando percepiscono di non poter comunque incidere quasi per nulla in determinati processi?

Lo è certamente, e se pensiamo ai cambiamenti avvenuti nel nostro Paese, dagli anni Settanta ad oggi, comprendiamo come si stia parlando non solo di due secoli diversi, ma di una popolazione radicalmente trasformata. Sono venuti meno non solo la speranza di cambiamento, ma anche quella di poter ‘contare qualcosa’ attraverso il voto. La diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione, e di quel fenomeno al contempo interessante e terribile che sono i social-media, ha rappresentato un passo successivo: gli stessi che non credono più al voto si illudono poi di contare, o almeno di potersi ‘vendicare’, inveendo on line contro chi ritengono incarni il Potere. Uno sfogo sterile, oltre che spesso di cattivo gusto: ma questa è la realtà di oggi. Ci si è arrivati per tante ragioni, e per dinamiche che molto hanno a che fare con la disgregazione delle identità e delle comunità locali, e nazionali, e la drastica perdita di penetrazione e credibilità di organizzazioni di rappresentanza come partiti e sindacati. Siamo come “anestetizzati”. Ma qual è, allora, l’argine contro l’irruzione dell’inumano nelle nostre società? Possiamo solo osservare sgomenti e muti lo strazio di intere popolazioni schiacciate da guerre e ingiustizie varie, o dobbiamo provare a mobilitarci per costruire un mondo diverso, un po’ meno iniquo? Forse insieme qualcosa possiamo fare.

All’Impero unico occidentale servono solo consumatori, e non più cittadini?

Apparentemente è così, ma si tratta di una visione sbagliata, che conduce all’autodistruzione del sistema. Se le persone non credono più a null’altro se non ai propri percorsi di benessere personale, a tal punto da essere pronte a ‘barattare’ consumi e apparente sicurezza con la libertà, si arriva al capolinea. Il liberalismo per dispiegarsi ha bisogno non di un ‘nemico’, identificato come il male assoluto (il terrorismo e così via), ma di confrontarsi, e magari scontarsi, con uno o più modelli alternativi, a livello sistemico.

Che futuro ci aspetta, professor Barberis? Continueremo a vivere in un mondo di guerre permanenti, sia pur locali e a ‘bassa tensione’, o c’è davvero il rischio di un’escalation nucleare? È dagli anni Ottanta che non si evocava più in maniera così evidente il rischio dell’Apocalisse finale…

Questo è tipico dei momenti storici di enorme crisi, e di mancanza di alternative sistemiche. Lo scontro bellico finale e definitivo vedrebbe tutti sconfitti, e credo che chi detiene il potere questo lo sappia bene. A livello di modello politico e socio-economico, semmai, osservo con interesse l’evoluzione della Cina, dove accanto ad un capitalismo non meno ‘selvaggio’ e arrembante di quello occidentale esiste un potere statale forte, certamente anche autoritario, ma capace di una distribuzione della ricchezza, e dei servizi pubblici ai cittadini, a cui mi pare che l’Occidente abbia completamente rinunciato, a favore del culto non già dell’uomo politico forte, come sono stati concepiti i dittatori del Novecento, ma dell’uomo più ricco di tutti, che decide dove la moltitudine deve andare, cosa deve consumare, cosa deve pensare. Il che può avere conseguenze ancor più devastanti, e irreparabili.

Chiudiamo con un’ulteriore riflessione su formazione e università. L’impressione è che, almeno in Italia, si stia andando verso un modello che prevede un progressivo depauperamento della scuola e dell’Università pubblica, con tanti saluti all’ascensore sociale, che è guasto già da un po’, e che nessuno sembra davvero voler riparare. Se un tempo anche l’operaio voleva il figlio dottore, oggi la dinamica pare essersi invertita, almeno nel ceto medio. Mentre chi può permetterselo investe su percorsi formativi internazionali, gli unici che sembrano poter offrire prospettive…

L’ho accennato prima, e lo ribadisco: un Paese che toglie risorse al sistema formativo e universitario, magari per dirottarle sull’acquisto di armi, sceglie l’autodistruzione. Non fosse altro perché davvero oggi siamo alle soglie di una nuova era, in termini di ricerca medico-scientifica, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e quant’altro. Se rinunciamo a formare in questi termini le nuove generazioni, e puntiamo tutto solo su capannoni della logistica e grandi opere per lo spostamento delle merci, ci attende un futuro di estrema povertà, economica e culturale.

E chiudo tornando sulla questione, già evocata durante la nostra chiacchierata di un anno fa, dell’importanza del sapere critico, non del pensiero unico. E poi della conoscenza della storia recente: arrivo a ipotizzare che, nelle scuole superiori, si dovrebbe forse cominciare a spiegare la storia del Novecento, e poi andare a ritroso. Il che costringerebbe anche il corpo docente a confrontarsi con questioni contemporanee su cui spesso oggi si tende a sorvolare.