di Piero Archenti

di Piero Archenti

I “Brentatori” (recita Wikipedia), sono una delle più antiche Compagnie delle Arti, sorta di fatto nel 1250 e figura essenziale nella vita medievale, profondi conoscitori ed estimatori del vino erano gli unici giudici che potessero attestarne la qualità e lo trasportavano per mezzo di “brente”, recipienti portati a dorso, ma in caso di necessità assumevano il ruolo di “vigile del fuoco”, con la loro brenta a spegnere i frequenti casi di incendio.

Una tradizione, quella dei Brentatori, nel dialetto di Acqui Terme “ Brentau”, che tutt’ora esiste adattandone il lessico alla città che ospita questa antica tradizione. Acqui Terme sembra essere una delle poche rimaste, tese a valorizzare questa antica tradizione sviluppatasi in particolar modo in quel di Acqui Terme, causa l’eccezionale utilizzo della cosiddetta “Bollente” che sfocia nella omonima Piazza. Infatti, ricordo che fino a non troppi anni indietro (non sono in grado di dire se ancora attualmente esiste questa possibilità), c’era chi noleggiava un “Brentau” (leggi potatore della “brenta”) per farsi recapitare nella vasca di casa la preziosa acqua che sgorga dalla fontana sulla piazzetta.

Il “Brentatore”, in piemontese “Brindor” (Brentau diventa Brindor in torinese) spiega Fabrizio Bacolla sul quotidiano on line “La voce”, era l’uomo che portava la brenta di vino sulle spalle. La brenta era una specie di gerla fatta con doghe di legno aperta in alto e corrispondeva a 49,184 litri. Era composta da 36 “pinte”, mentre 10 brente corrispondevano ad una “carrà” (491,840 litri). I Brentatori costituivano un nobilissimo mestiere riconosciuto con patenti ducali e regie almeno fin dal 1500. Il mestiere si trasmetteva di padre in figlio e nei secoli lontani era prerogativa degli abitanti delle Valli di Lanzo e del Sesia, soprattutto della Val Mastellone e di Fobello. Nel 1742, in una Torino di appena 67.892 abitanti, c’erano 388 brentatori: 190 di Viù e 198 di Varallo Sesia.

I “Brindor”, che in dialetto era anche un sinonimo di ubriaco, avevano una vera e propria uniforme: portavano un “camisaccio” di colore azzurro con una placca al collo che dava autenticità al loro mestiere e oltre all’inevitabile brinda sulle spalle, portavano un “Pongone”, che era un recipiente capace di una “pinta” (1,369 litri). Popolarmente i brentatori erano chiamati “Nota”, perchè quelli che venivano dalla Val Sesia avevano l’abitudine di dire “nota” quando volevano dire “no”. Il “nota” quindi, cioè il “no” di un brentatore, rappresentava un giudizio negativo senza appello sul vino trattato.

Nella seconda metà del secolo scorso Torino pensò addirittura di erigere un monumento al “brentatore”, o perlomeno l’idea venne allo scultore Cesare Reduzzi, che presentò un bozzetto ispirato al brentatore al concorso indetto per una fontana che si voleva mettere in via XX settembre (la fontana ora è scomparsa). Il bozzetto non vinse il concorso ma è ancora conservato nella sede della “Famija Turineisa” in via Po.

===============================================

Disegno in cui è illustrata l’opera dei “brentatori” nel corso di un incendio.

Foto di una “brenta”.

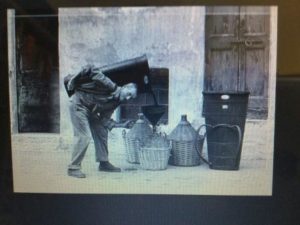

Foto di “brentatori” mentre versano il contenuto della “brenta”.

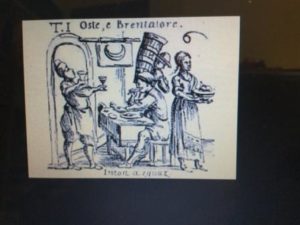

Antica stampa di osteria con “brentatore”.

===============================================

I brentatori

Oggi col sorgere ovunque di ben attrezzate Cantine Sociali che raccolgono le uve di interi paesi e con la creazione di vini tipici anche da pasto, è venuta a cessare quasi del tutto la vinificazione famigliare del buon tempo antico. Ancora sul principio del secolo si può dire che tutte le famiglie avevano nella loro cantina qualche botte, sicchè anche da noi era importante il mercato dell’uva.

Era una bella consuetudine che si rinnovava ogni anno, da settembre a ottobre, e la piazza di S.M. di Castello prima, poi la Piazza Savona, si coprivano completamente di carri, tirati più spesso da buoi, recanti una grande bigoncia (dal popolo chiamato “cassot”) ripiena di uva il cui colmo, per ingannare l’occhio, presentava sempre i grappoli migliori! A contratto avvenuto a prezzo subito fissato o riferito alle mercuriali, il carro era avviato al domicilio del compratore tra la gioia di noi bimbi che arrampicati sul “cassot” cisi rimpinzava di quel sano prodotto, in attesa che il “ brentatore” iniziasse la pigiatura.

Chi era costui? Un modesto lavoratore che si incaricava di tutte le incombenze relative alla vinificazione, dalla prima pulitura delle botti alla spillatura del vino nuovo, era sempre accompagnata da una grande mangiata di castagne! S’intende che il brentatore serviva diverse famiglie e il compito suo era frazionato tra ottobre e marzo cioè sino all’imbottigliamento del vino. L’origine del brentatore è assai lontana e deriva dalle nostre Fiere di S. Giorgio: dapprima era soltanto un portatore di acqua incaricato di innaffiare le strade in tempo di Fiera; usava un recipiente, chiamato “brenta”, che in seguito divenne misura nostra di capacità per liquidi pari a mezzo ettolitro.

La brenta assai popolare, consiste in una specie di grosso tubo di legno, alquanto schiacciato, un po’ svasato in alto, chiuso sul fondo. Si porta sul dorso e si regge sulle spalle mediante due cinghie oppure con tortiglioni vegetali, che passano sotto le ascelle lasciando libere le braccia che di solito per ragioni di equilibrio, stanno incrociate sul petto. Il passo del brentatore è sempre lento e misurato per non troppo agitare o versare il prezioso liquido. I brentatori avevano una specie di divisa e cioè un camiciotto grigio a righe turchine che giungeva sin quasi al ginocchio. Poiché sul finire del secolo scorso anche i nostri spazzini municipali portavano ancora la stessa divisa, con l’aggiunta di un cappello duro (il popolare “catranen”) pensiamo sia quello il costume già usato nel 700 dai brentatori in tempo di Fiera.

A proposito poi del mercato dell’uva, dapprima detto del vino, ricordiamo che sino al 1890 si teneva in piazza di S. Maria di Castello e che il massimo sviluppo lo ebbe poi in piazza Savona dove le bigonce si contavano ogni anno a centinaia e l’uva proveniva da ogni parte dei dintorni. In margine al grande mercato vi era pure un mercatino dove l’uva veniva venduta a ceste, le cosìdette “banastre”, che servivano essenzialmente per colmare, occorrendo, la giuste misura del tino a pigiatura compiuta. Mercato e brentatori sono ormai scomparsi e solo vivono nel ricordo: anche un notissimo proverbio è caduto in disuso: “Chi troppo studia, matto diventa – Chi poco studia, porta la brenta”!

Piero Angiolini 24-10-1953