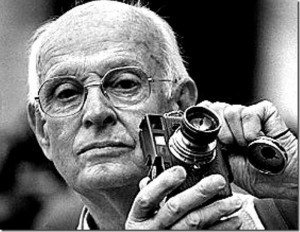

“Cartier Bresson (nella foto) con un solo scatto riusciva a raccontarti la Parigi degli anni Cinquanta, o l’Algeria. A me ne serve sicuramente qualcuno in più: ma lui era davvero il numero uno”. Mara Mayer è fotografa alessandrina che in tanti conoscono, autrice di mostre, reportage che spesso sono diventati libri, e anche di iniziative a sfondo sociale e benefico. Chi scrive la incrociò come studentessa ai primissimi corsi di Scienze Politiche ad Alessandria, per poi osservarne con interesse, ma a distanza, l’evoluzione del percorso artistico. Nelle scorse settimane un incontro più o meno fortuito (Mara è art director e azionista della Paglieri Sell System, e promotrice di un progetto di solidarietà insieme all’associazione me.dea), un rapido aggiornamento su attività e progetti, e da lì l’idea di un approfondimento ad hoc per raccontare le tappe essenziali di un percorso artistico ormai ventennale, che dietro l’angolo ha in serbo alcune novità interessanti.

“Cartier Bresson (nella foto) con un solo scatto riusciva a raccontarti la Parigi degli anni Cinquanta, o l’Algeria. A me ne serve sicuramente qualcuno in più: ma lui era davvero il numero uno”. Mara Mayer è fotografa alessandrina che in tanti conoscono, autrice di mostre, reportage che spesso sono diventati libri, e anche di iniziative a sfondo sociale e benefico. Chi scrive la incrociò come studentessa ai primissimi corsi di Scienze Politiche ad Alessandria, per poi osservarne con interesse, ma a distanza, l’evoluzione del percorso artistico. Nelle scorse settimane un incontro più o meno fortuito (Mara è art director e azionista della Paglieri Sell System, e promotrice di un progetto di solidarietà insieme all’associazione me.dea), un rapido aggiornamento su attività e progetti, e da lì l’idea di un approfondimento ad hoc per raccontare le tappe essenziali di un percorso artistico ormai ventennale, che dietro l’angolo ha in serbo alcune novità interessanti.

La mattina dell’appuntamento Mara Mayer è raffreddatissima, ma non si sottrae: anzi, si presenta con alcuni dei suoi (bellissimi) libri di fotografie sotto il braccio, e si presta ad una chiacchierata cordiale, e a tutto campo.

Mara, negli anni dell’università facevi già fotografie, e ti immaginavi fotografa?

Fotografavo, come tanti, in maniera amatoriale, ma senza nessuna velleità professionale, o artistica. Ai tempi ero certamente più appassionata alle scienze sociali, come strumento per mezzo del quale cercare di conoscere meglio l’altro da me.

E la ‘folgorazione’ per la fotografia quando arriva?

Negli anni immediatamente successivi direi: abbandonata l’università, mi iscrissi ad un corso di arredamento ed antiquariato, a Milano. E lì cominciai a conoscere il rigore e l’ottimizzazione degli spazi, che è essenziale per un fotografo. Nell’ambito del corso ebbi modo di avvicinarmi alla fotografia in modo più serio. Da lì partì la voglia di corsi più professionali, per apprendere l’utilizzo di tecniche e strumenti.

Che fotografa è Mara Mayer?

Prediligo foto semplici, naturali. Per me fotografare è un modo di raccontare la realtà: per cui non farei mai uso di photoshop, o di altri strumenti che oggi ti consentono di arrivare a ‘prodotti finiti’ bellissimi, ma finti. La realtà rimane insomma la mia bussola, il mio punto di riferimento.

Una realtà, quella che racconti, che però spesso va a braccetto con il disagio sociale, in senso lato: la malattia come nel caso dei tuoi libri sull’Aids e sul tumore al seno, o il disagio dell’Africa vera e profonda, o anche la sofferenza del popolo curdo, o la diversa normalità in campo sessuale….

Una realtà, quella che racconti, che però spesso va a braccetto con il disagio sociale, in senso lato: la malattia come nel caso dei tuoi libri sull’Aids e sul tumore al seno, o il disagio dell’Africa vera e profonda, o anche la sofferenza del popolo curdo, o la diversa normalità in campo sessuale….

Grazie per la panoramica su alcuni dei miei libri (sorride, ndr): alcuni te li ho anche portati. Sì, confermo che per me la fotografia è sempre stata ed è anche un veicolo per denunciare condizioni di sfruttamento, di persecuzione, di sofferenza. Il mio primo reportage fotografico, nella seconda metà degli anni Novanta, fu realizzato, a più tappe, all’interno di un campo profughi curdo, che ora neppure esiste più, poiché i turchi lo hanno letteralmente cancellato. Scoprii quella realtà grazie ad Antonio Olivieri, presidente di Verso il Kurdistan: e raccontarla per immagini mi parve il modo migliore per raccontare la dignità calpestata di un popolo. Di lì in poi, pur su diversi terreni e temi, la fotografia è sempre stata per me un modo di denunciare storie di diritti mancati, o di diritti negati.

Dal Kurdistan all’Africa, il passo fu breve?

Fu casuale più che altro: un’amica medico mi disse: “parto per il Madagascar, vado a lavorare in un ospedale”, e io chiesi di aggregarmi, scoprendo che il vero Madagascar non è certo quello che viene proposto e raccontato ai turisti: i portatori di handicap di qualsiasi tipo ad esempio, fisico o mentale, sono considerati esseri di cui vergognarsi, rifiuti, e in quanto tali tenuti nascosti in apposite strutture nelle parti più interne dell’isola. Da lì partii per esplorare e raccontare, nel corso di diversi anni e ‘spedizioni’, l’Africa più autentica, e più dolente.

Con “Cancro, prendiamolo di petto” hai invece raccontato l’esperienza di donne colpite da tumore al seno: un’altra esperienza certamente forte e coinvolgente…

Con “Cancro, prendiamolo di petto” hai invece raccontato l’esperienza di donne colpite da tumore al seno: un’altra esperienza certamente forte e coinvolgente…

Assolutamente sì: ho conosciuto donne straordinarie, fragile e forti, capaci di reagire, combattere e testimoniare. E strutture sanitarie pubbliche di straordinaria eccellenza, professionale e umana: cito volentieri l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’équipe del professor Maurizio Nava, ma anche l’associazione Vela di Ovada, e la dottoressa Varese, che fa un lavoro straordinario sul fronte del supporto psicologiche alle donne colpite da cancro al seno.

Nel libro fotografico “Una diversa normalità” lanci una sfida provocatoria: tra le (bellissime) foto di volti ce n’è uno diverso dagli altri, quanto ad orientamento sessuale. Qualcuno ha indovinato chi è?

(bellissime) foto di volti ce n’è uno diverso dagli altri, quanto ad orientamento sessuale. Qualcuno ha indovinato chi è?

(sorride, ndr) Naturalmente no, semplicemente perché è impossibile riuscirci: era un modo per evidenziare che siamo tutti normali, o tutti diversi a seconda della prospettiva in cui ci mettiamo. E soprattutto per evidenziare come, nel nostro paese, sul fronte del rispetto dei diversi orientamenti sessuali ci sia ancora parecchio da lavorare.

Esiste anche una Mara Mayer fotografa più ‘leggera’? Ossia, bene l’impegno, ma fotografie di gatti, o di alberi, proprio mai?

Come no? Adoro il panorama delle nostre colline, e fotografo spessissimo la natura nelle sue diverse stagioni. Alessandria e la sua provincia, da questo punto di vista, offrono scenari inaspettati, che bisogna solo saper scovare, e cogliere. Anche se, potendo, cambierei almeno il clima delle nostre parti: adoro il caldo, mentre da noi l’inverno è davvero lungo. Comunque faccio anche ritratti, e mi piace cercare di cogliere la personalità di un uomo, o di una donna, con una sola immagine. Non è per niente facile, naturalmente.

Recentemente, nella tua veste di art director e azionista di Paglieri Sell System, hai presentato un progetto di social responsability insieme all’associazione me.dea. Ci sarà un seguito?

Recentemente, nella tua veste di art director e azionista di Paglieri Sell System, hai presentato un progetto di social responsability insieme all’associazione me.dea. Ci sarà un seguito?

La collaborazione innanzitutto durerà tutto l’anno, e speriamo possa dare frutti concreti, data la causa davvero nobile a cui ci riferiamo. Poi sì, non è ancora ufficiale ma lo anticipo volentieri: mi piacerebbe realizzare il calendario me.dea 2016: anche qui scegliendo, come nel caso dei libri sul tumore al seno e sulla diversità sessuale, una modalità di racconto basata sul rispetto della privacy, ma anche in qualche modo sulla provocazione: perché sia chiaro che la violenza sulle donne riguarda tutte e tutti, e tutte e tutti dobbiamo sentirci coinvolti nel cercare di contrastarla.

Ancora una curiosità Mara: con la diffusione delle nuove tecnologie, e delle fotocamere digitali dei telefoni cellulari, i fotografi improvvisati (anche se magari appassionati) si sono moltiplicati. Ma la fotografia nel formato usa e getta di facebook è ancora fotografia, o è altro? Tu, tra l’altro, non sei iscritta ai social, giusto?

fotocamere digitali dei telefoni cellulari, i fotografi improvvisati (anche se magari appassionati) si sono moltiplicati. Ma la fotografia nel formato usa e getta di facebook è ancora fotografia, o è altro? Tu, tra l’altro, non sei iscritta ai social, giusto?

Esatto, non sono su facebook e su twitter, confermo. Trovo comunque che sia giusto che ognuno di noi esprima la propria creatività come più gli pare e piace, in base ai propri gusti e le proprie possibilità.

Questo però non vuol dire che non c’è differenza tra guardare e osservare, anzi. Per usare una similitudine culinaria, è un po’ come parlare di slow food e di fast food: sempre di cibo si tratta, ma con filosofie alla base ben diverse.

Ettore Grassano