“Il problema è che, a differenza del Blitzkrieg (la guerra lampo) per la libertà (…) si tratterebbe di una battaglia lunga e lenta, come lunga e lenta è la crescita delle civiltà, e che dovrebbe essere combattuta in vista di un risultato del quale molti di noi comunque non godranno. Ed è difficile che un’idea del genere possa piacere a un’élite che sembra aver perduto, insieme alla fiducia, ogni interesse per il futuro”.

C. Giunta, “L’assedio del presente. Sulla rivoluzione culturale in corso”, il Mulino, Bologna, 2008

La notizia apparsa sui quotidiani nei giorni scorsi a commento dei comunicati stampa emessi dall’ISTAT sull’andamento congiunturale dell’economia italiana merita una chiosa. “Nel terzo trimestre dell’anno in corso – si legge nel comunicato riguardante i conti economici trimestrali -, il prodotto interno lordo (PIL) è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente”, ma è “diminuito dell’1,8% nei confronti del terzo trimestre del 2012”. Traduco: l’andamento congiunturale dell’economia, che si valuta raffrontando il PIL del terzo trimestre con quello dei tre mesi precedenti, non è peggiorato; per contro, l’andamento tendenziale, la cui valutazione avviene raffrontando il PIL del terzo trimestre con quello dello stesso trimestre dell’anno precedente, evidenzia come in questi ultimi tre mesi l’economia sia andata peggio rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Inoltre, poiché per la prima volta dal secondo trimestre del 2011 il tasso di crescita del PIL è non negativo e, in aggiunta, stando ai dati riportati nel comunicato stampa riguardante le esportazioni delle regioni dell’Italia settentrionale queste ultime sarebbero cresciute, sempre nel terzo trimestre del 2013 rispetto ai tre mesi precedenti, del 3,7%, tutto ciò è stato accolto dai media come se si trattasse di “segnali di svolta”. Segnali che lascerebbero intendere che l’economia italiana starebbe finalmente per uscire dalla crisi. Quale fondamento ha questa interpretazione?

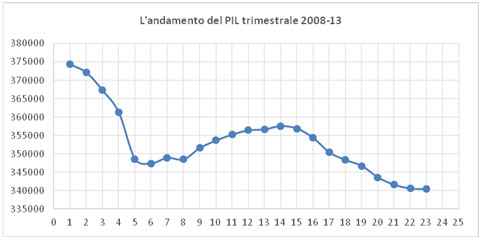

Se si allunga lo sguardo all’intera serie dei dati sull’andamento congiunturale del PIL tra il primo trimestre del 2008 e il terzo trimestre del 2013, l’impressione che si ricava è a dir poco sconfortante: pur facendo eccezione per il dato del primo trimestre 2009 (particolarmente negativo, -3,5%), tutti gli altri tassi trimestrali oscillano tra un +0,9% del primo trimestre 2011 e il -1,1% del primo trimestre 2012. Tant’è che la media dell’intero periodo risulta essere pari a -0,2% (un tasso negativo che raddoppia a -0,4% se si tiene conto anche del primo trimestre del 2009). Pertanto, pur restando in un’ottica di tipo ciclico, la conclusione che si può trarre dalle informazioni rese disponibili dall’ISTAT nei giorni scorsi è che da diciotto trimestri (poco meno di cinque anni) l’economia italiana è a dir poco in stagnazione.

Pertanto, prima di esprimere un giudizio sulla fine della crisi occorrerebbe riflettere sul fatto che, rispetto al livello massimo raggiunto dal PIL nel 2008, il valore di quest’ultimo è diminuito in sei anni, e al netto dell’inflazione, del 9,7%. Quand’anche l’economia riprendesse a crescere nel 2014 (cosa per niente scontata) ad un tasso dell’1,4%, sarebbero necessari ben sei anni di crescita ininterrotta a quel tasso per far sì che il PIL potesse tornare al livello di prima dell’inizio della crisi. Il problema, dunque, non è solo quello dell’uscita dalla recessione, ma riguarda il fatto che l’economia dovrebbe crescere stabilmente per un periodo di tempo non breve.

Stando così le cose, la domanda più insidiosa appare la seguente: perché dai primi anni del nuovo secolo l’economia italiana non cresce? E, inoltre, perché ha iniziato a rallentare la sua crescita di decennio in decennio già dai primi anni ’70 fino a giungere alla stagnazione di questi ultimi anni? In altri termini quali misure di politica economica sarebbero necessarie per far ripartire la nostra economia? Non starò a riprendere la confutazione di quei pregiudizi che attribuiscono la responsabilità ad altri (la colpa è dell’euro, dell’egoismo dei tedeschi, dell’incapacità dei governi che si sono succeduti), sui quali mi sono già soffermato , né a discutere la tesi di chi, in presenza di oltre tre milioni di disoccupati e con il 50% di disoccupazione giovanile, auspica un’ulteriore “liberalizzazione del mercato del lavoro”.

Coesistono, nella letteratura economica specialistica, almeno tre distinti filoni di pensiero, ciascuno dei quali possiede un certo grado di plausibilità, in grado di spiegare il perché le singole economie crescono a tassi diversi. Vano sarebbe quindi il tentativo di individuare un’unica causa, o quanto meno una causa prevalente, in grado di spiegare il declino economico ormai più che trentennale della nostra economia. La teoria che forse più si attaglia al caso dell’economia italiana, è, a mio avviso, quella elaborata nei primi anni ’60 del secolo scorso da un grande economista statunitense, Moses Abramovitz (1912-2000). Con essa, l’autore intendeva spiegare per quale motivo i paesi dell’America Latina, che prima delle due guerre mondiali venivano considerati una sorta di Eldorado dai migranti europei, nella seconda metà del Novecento fossero rimasti indietro nello sviluppo economico sia rispetto agli Stati Uniti che ai Paesi Europei. Per Abramovitz, la crescita o la mancata crescita di una economia dipende dalla direzione e dall’intensità di due distinte forze: quella che esprime il potenziale di crescita e quella che sintetizza la capacità di realizzare il potenziale di cui un’economia dispone. Se entrambe le forze agiscono nella stessa direzione positiva la loro somma garantirà una crescita stabile. Viceversa, se agiscono in direzione l’una all’opposto dell’altra, l’esito dipenderà da quale delle due forze possiede una maggiore intensità. Qualora, infine, entrambe agissero in direzione negativa, la loro somma aprirebbe la strada al declino dell’economia.

In Italia, le ristrutturazioni seguite alle crisi petrolifere degli anni’70; i cambiamenti tecnologici avvenuti nei settori di base, dominati dalle grandi industrie pubbliche (cantieristica, chimica di base, siderurgia, settore automobilistico); la crisi valutaria dei primi anni ’90; le delocalizzazioni delle imprese ad alta intensità di lavoro alla ricerca di bassi salari nelle economie emergenti; gli effetti delle crisi finanziarie che hanno fatto seguito, prima allo sgonfiamento della bolla speculativa dei titoli tecnologici agli inizi del nuovo secolo, poi a quella dei sub-prime nel 2008 e, da ultima, la crisi del debito pubblico nei paesi dell’Europa mediterranea, hanno fortemente indebolito il potenziale della nostra economia. A tutto ciò si è aggiunta una progressiva riduzione della capacità di realizzare il potenziale, riduzione imputabile al degrado culturale e istituzionale in atto nel paese da almeno un paio di generazioni. Degrado che ha sistematicamente distrutto due importanti forme di capitale immateriale: il capitale umano, con la perdita di autorevolezza della famiglia, della scuola e della politica, cui ha fatto seguito un indebolimento della scuola pubblica, dell’università e in generale della formazione; e il capitale sociale, la cui distruzione, avvenuta in seguito al dilagare della corruzione, alla crisi della politica, e all’irrisione di chi rispetta le regole, ha comportato una sistematica perdita della fiducia reciproca, e il venir meno della coesione sociale. Nel caso dell’Italia, dunque, parrebbe che entrambe le forze dalle quali dipende la crescita o la mancata crescita, abbiano agito negli ultimi decenni in direzione negativa, e in ciò troverebbe una plausibile spiegazione il declino della nostra economia.

In un simile contesto, aggravato dalla crisi di fiducia nella moneta unica e nelle capacità delle istituzioni dell’Unione Europea di tenere sotto controllo le pulsioni populistiche, le tradizionali misure di politica economica, incentrate sugli strumenti della politica fiscale (mediante il controllo del bilancio dello stato) e della politica monetaria (attraverso il controllo della quantità di moneta in circolazione da parte della Banca Centrale), appaiono strumenti totalmente privi di efficacia. Il tutto con l’aggravante che il capitale umano e quello sociale hanno in comune un’intrinseca asimmetria. Queste due forme di capitale si distruggono infatti in brevissimo tempo ma richiedono tempi molto lunghi nella fase dell’accumulazione. In conclusione, i “segnali di svolta” non andrebbero ricercati tanto nell’andamento congiunturale dell’economia, quanto piuttosto in ciò che potrebbe arrestare il degrado culturale e istituzionale del paese e invertirne la tendenza. In quest’ottica, l’auspicabile segnale di svolta del cambiamento generazionale in atto andrebbe accompagnato da una riappropriazione di autorevolezza da parte delle categorie sociali (famiglia, scuola, associazionismo, classe politica) dalle quali dipende la trasmissione dei valori e dei disvalori su cui si fonda il vivere civile. Anche ammesso che tutto ciò sia possibile, basteranno due generazioni?